- とちぎのしゅし

- しもつかれブランド会議 ②|ネガポジ転換論

しもつかれブランド会議 ②|ネガポジ転換論

前回に引き続き、実際にしもつかれブランド会議(以下SBM)が、「どのような活動をしてきたのか」を、13個のアクション事例を元にご紹介したいと思います。

僕らの成長と、その時「どうしてその行動を取ったのか」を合わせてご覧ください。

目次

- 1 パッケージデザインを考案(2016.3)

- 2 しもつかれブランド会議 発足(2018.1)

- 3 アレンジ料理を考案しまくる

- 4 アレンジ料理を道端やイベントで配りまくる

- 5 子供たちと新たな接点づくりママ世代アンバサダー結成

- 6 しもつかれ農園を開園!

- 7 素晴らしさを伝える「しもつかれ縛りの祭典」

- 8 焼き菓子ブランド「渡守 -TOS-」&しもつかれビスコッティ発売。

- 9 ケータリングサービス 「朱ノ箱 -aka no hako-」

- 10 朱巡 -akameguri- shimotsukare week 2020 (2.2 ~8)

- 11 アパレルブランド「シモツカレヤンキー」

- 12 しもつかれJAPAN

- 13 オンラインサロン化へ

- 14 しもつかれウィーク2021が始まる

パッケージデザインを考案(2016.3)

Action_1

まず初めにに、僕の本業はブランディングとグラフィックデザインですので、「しもつかれを栃木県のお土産として、パッケージデザインをしてみたら」という企画を立て、実際に制作してみました。

しもつかれは重箱に入れてシェアする文化があるので、それを想起できるような重箱タイプのボックスをデザインしました。

カラーリングは稲荷神社に捧げる文化があるため、鳥居カラーの朱色に。

フタを開けると小分けのボックスになっており、通常のプレーンタイプと合わせて、アレンジしたしもつかれも同梱。苦手な方でも手に取りやすいように。

実際に料理も作り込み、ビジュアルとしても今までと全く違う印象になるようにレイアウト。

しもつかれブランド会議 発足(2018.1)

Action_2

2018年1月の新聞記事掲載をキッカケに、「しもつかれブランディングに興味がある人を集めてプロジェクト化したら面白いのでは」という仮説を元に、僕が個人レベルで活動していたものを「プロジェクト化」することを決意。SBMが発足しました。

第0回目として開催した最初の会議では、青栁が考案した「しもつかれアレンジ料理」づくしのランチボックスを来場者に提案。

今までにない、しもつかれの可能性を感じていただきました。

これは裏話ですが、アイデアとして「しもつかれブランド会議」を思いついた際に、近しいクリエイター仲間に「しもつかれブランド化したら面白そうじゃない?」と話してみたところ、全員に「しもつかれは無理だ」「そんなの面白くない」と全否定されました(笑)。

しかし僕の中では「絶対に面白いはずだ」という確信めいたものがあったので、自分を信じてプロジェクト化に踏み切った経緯があります。

今では自分を信じて良かったなと思います(笑)。

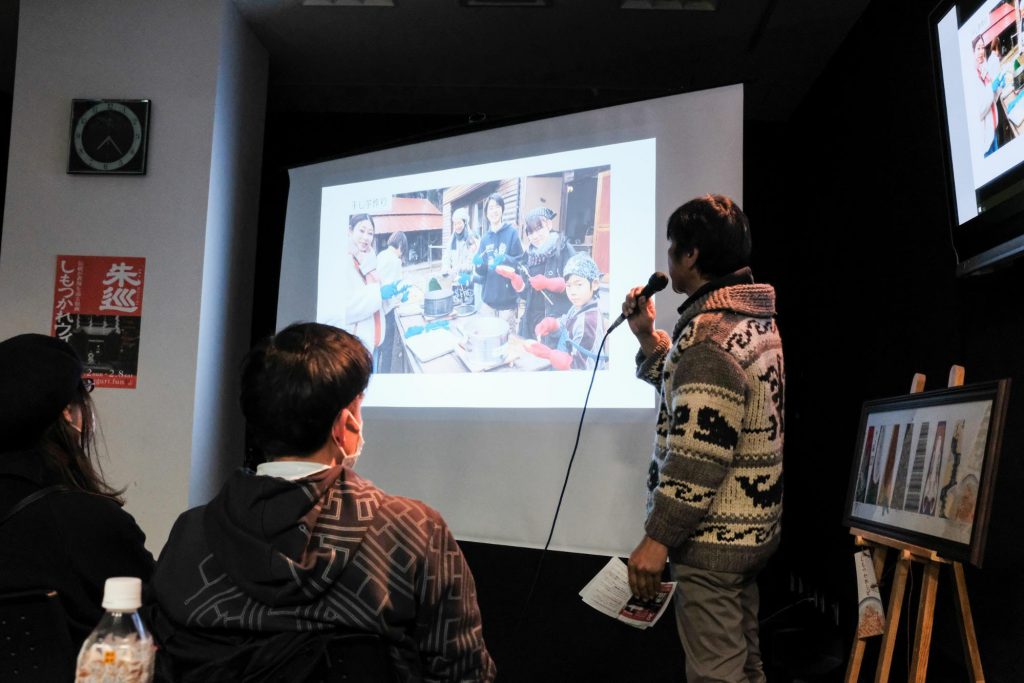

その後も地域の語り部さんを講師として招き、しもつかれの伝統と文化を学んだり、メンバーとしもつかれをアップデートするためのワークショップなどを開催。今後の活動を決定し、実践しています。

アレンジ料理を考案しまくる

Action_3

SBMメンバーでもある、野菜ソムリエで料理家の「川村葉子」さんに、しもつかれをアレンジしたレシピの考案を依頼しました。

「なぜ、しもつかれをアレンジする必要があるのか?」

しもつかれは好き嫌いがハッキリと分かれる料理です。僕らはその間を作りたいと思いました。

つまり、しもつかれが苦手な方でも「食べてみたいな」「チャレンジしてみようかな」と思ってもらえるようなしもつかれがあったら良いなと。

ライフスタイルに溶け込むような、日頃食べているものにしもつかれをプラスするイメージです。

現状140種類以上考案していただき、レシピはクックパッドにアップされています。

現在は川村さんに日本初の「しもつかれアレンジ料理家」と名乗っていただき、アレンジ料理の伝道師として活動していただいています。

またラーメン店、パン屋などとコラボし、お店で食べられるしもつかれアレンジイベントも開催しています。

アレンジ料理を道端やイベントで配りまくる

Action_4

開発した「しもつかれアレンジ料理」を引き下げ、様々な場所で配布イベントを実施しました。

しもつかれは、子供時代に苦手になるパターンが多く、そのまま大人になっても食べないままでいる人が多いです。しもつかれに限らず苦手なものに関しては、自分から情報を取りに行かないし、接点も作ろともしませんよね。

そう考えると、無理にでも「しもつかれとの接点」を生み出さないと、価値観が変わるタイミングがない。そこから「道を歩いていたら急にしもつかれと出会う機会を自分たちで創出しちゃおう」と考え、人が往来する観光地や公共施設や有名店などで配布を始めました。

外国の方や県外の若い方々も興味深々。プレーンもアレンジも大好評。

日光東照宮周辺やJR宇都宮駅構内、中目黒まで進出したこともありました。これにより多くの方の感覚を「ポジティブ」に転換することができました。

大人になってお酒が飲めるようになると、案外美味しく食べれるんですよね。価値が転換するタイミングを自分たちで生み出していく。これが大事だと思っています。

子供たちと新たな接点づくりママ世代アンバサダー結成

Action_5

前述の通り、しもつかれは子供時代に苦手になる傾向があるので、どうやれば子供時代の「しもつかれ体験」をポジティブにできるかと考えた結果。

「子供が好きなメニューにしもつかれをプラスすれば、苦手意識も薄くなり、しかも栄養価もプラスできるのでは」と思いつき、アレンジメニューをママ世代の女性に考案していただきました。

結果は大成功。普段単品ではしもつかれを食べない子供たちも、アレンジして好きなものに忍び込ませれば全然OK。実際には忍び込むどころではなくメイン級のアレンジもありましたが問題ありませんでした(笑)。

しもつかれは栃木県民にも、風味や見た目からのネガティブなイメージで食べず嫌いの方も多いです。親が子供にネガティブな情報しか与えないので、子供が好きになる確率もかなり低くなります。

草の根ですが、こうした親子一緒にしもつかれを楽しめて、郷土料理としての本質を知る機会を増やすことが、栃木に蔓延する「しもつかれの空気感」を変えることに繋がると信じています。

しもつかれ農園を開園!

Action_6

しもつかれに合う大根として、栃木の在来野菜であり希少価値の高い「みやこ大根」「唐風呂大根」を、SBMメンバーの畑を借りて栽培しております。

これらの大根は水分量が低く、しもつかれを作った際に出るあの水っぽさが軽減されます。青首大根とはまた違った美味しさを楽しめます。

また、種取りをして繋いでいる本当に絶滅しそうな大根でもあるので、SBMとしても他人事とは思えません。栃木に根付いてきた野菜を消失させないためにも、保護団体と協力し一緒に次世代に繋ごうと活動しています。

素晴らしさを伝える「しもつかれ縛りの祭典」

Action_7

昔からの「伝統的なしもつかれ」と、SBMが提案する「進化系しもつかれ」を両方楽しめるイベントを開催。

伝統的なしもつかれファンの方々にも、しもつかれの変化を感じ取っていただき、次世代に繋ぐための新しい楽しみ方の一つとしてご提案しました。

鬼おろし作業は見た目以上に重労働。

そこで「鬼おろし早おろし選手権」という新たな競技を考案し、疲れる作業を「エンタメ」として価値転換。運営の参加者予測は5名くらいでしたが、フタを開けると50名もの方に楽しんでいただけました。

アレンジ料理試食は15種類ほどをご用意。斬新な食べかただと、多くの方に楽しんでいただきました。

また、雑誌・テレビ・新聞・ウェブメディアなど約15媒体からの取材も。しもつかれを栃木資源として活用する方法に興味を持っていただけました。

記事掲載例:ソトコトオンライン

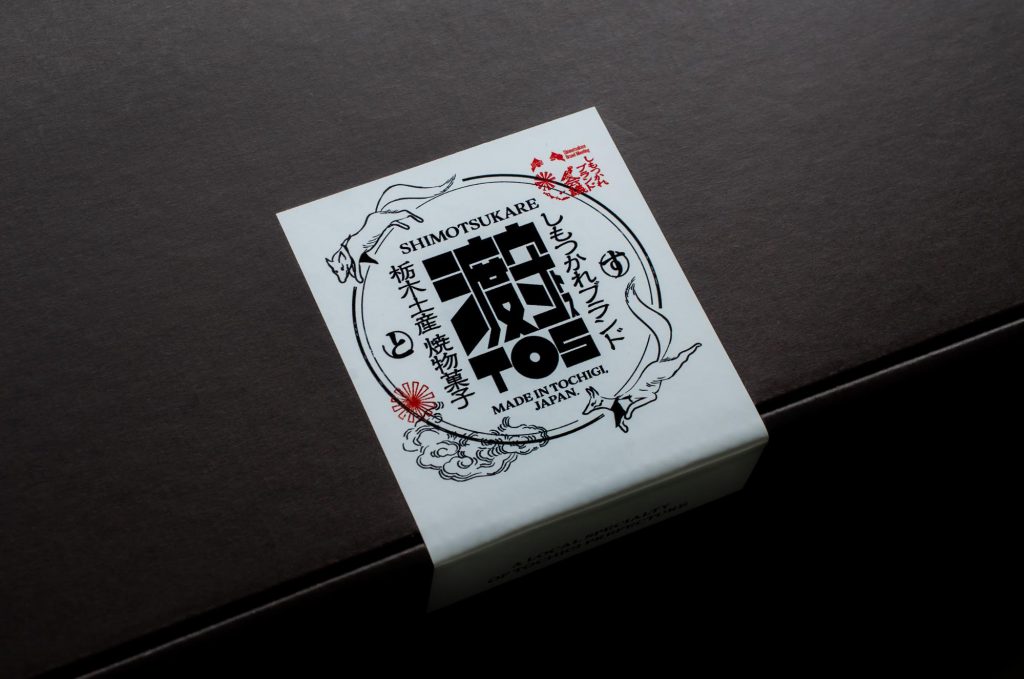

焼き菓子ブランド「渡守 -TOS-」&しもつかれビスコッティ発売。

Action_8

ビスコッティとはイタリアの焼き菓子で、コーヒーに浸して柔らかくして食べる文化があります。通常のビスコッティはスティック的な形状ですが、わざと一口サイズにすることでシェアできるようにしました。

栃木の新定番土産を目指してブランディングしております。

ケータリングサービス 「朱ノ箱 -aka no hako-」

Action_9

しもつかれアレンジ料理をお店として出すところがないので、それであれば自分たちでそのサービスを作ってしまおうと考えました。お店として構えるのではなくケータリングサービスとして、こちらから出向くスタイルで始めました。

ご自宅やお店、イベントなどに呼んでもらい、そこで独自の「しもつかれの世界観」ごと作り込み、食べるだけでなくトータル的な体験として楽しんでもらえるようなエンタメ性の高いサービスにしました。

朱巡 -akameguri- shimotsukare week 2020 (2.2 ~8)

Action_10

しもつかれを「料理」というカテゴリーから「プラットフォーム」として拡張させ、デザイン・アート・音楽・ファッションとコラボし、これまでにない「新しいしもつかれ像」を提案した1週間のイベントです。

参加店はどこか1箇所の会場に出店するスタイルではなく、自身の店舗で通常営業しながら「しもつかれコンテンツ」を提供していただきました。まさにコロナ禍でも実施可能な分散型のイベントスタイルになります。

これまでのしもつかれのイメージを壊しながらも、今の時代の楽しみ方を提案。40団体以上が様々な角度からしもつかれをアレンジし、一緒に楽しんでいただきました。

アパレルブランド「シモツカレヤンキー」

Action_11

しもつかれの「精神性」にインスパイアされ誕生したアパレルブランド「シモツカレヤンキー」。

「しもつかれ=栃木の個性」と定義し、ローカルで個性を武器に挑戦し続ける人たちを応援するようなコラボをしています。

単にファッション性が高いブランドは僕らがやる必要はありません。栃木らしく、栃木に根付いた、栃木に必要なアパレル。しもつかれの価値を更にアップデートさせるツールとなるコンテンツこそ必要です。

写真、ヘアメイク、モデルといったクリエイティブチームも、全て栃木にゆかりがあるメンバーで構成、コラボしたブランドも栃木を土壌にアパレル展開するブランド。

障がい者施設と商品開発をした「鬼おろしマスク」は、「障がい=個性」と捉えることで、障がい者の個性を引き出した製品となっています。

「しもつかれ=古臭い・ダサい」からの脱却を目指し、ファッションとしもつかれの融合からの新しい価値観を提案しています。

EC:https://shimoyankee.official.ec/

しもつかれJAPAN

Action_12

「栃木の伝統料理」というカテゴリーから「世界基準のサステナブル・ローカルフード」へと拡張するために、しもつかれを「サステナブル」視点で紹介するウェブサイトです。

伝統的なしもつかれを紹介しながらも、SBMが提案する「しもつかれアレンジ料理」など、進化系のしもつかれも多数紹介。しもつかれの総合情報サイトとして検索トップを目指しています。

また、しもつかれを検索した際の一次情報として、「美しくポジティブなコンテンツ」を用意することで、ネガティブ情報を上書きし、しもつかれのイメージアップも狙っています。

URL:http://shimotsukare.jpn.com/

オンラインサロン化へ

Action_13

現在SBMは有料オンラインサロンとして運営しています。

このサロンではメンバーの自己実現に寄り添いながら、しもつかれを「ついでにアップデートできる」システムにしています。

特筆すべきは、

- 1、1on1でライフビジョン策定や課題に寄り添う

- 2、しもつかれで「起業・商品化」する際は、青栁のブランディングとデザインが「無料」

- 3、ブランディディング、デザイン思考が学べる

- 4、SBMのリソース使い放題

- 5、一緒に成長し、助け合える仲間ができる

- 6、失敗OK!とりあえずやってみる精神

などなど、実は「しもつかれ、どうでもいいじゃん!」ってシステムなんです(笑)。

しかし、しもつかれは題材としてはめちゃくちゃ面白いんですね。人気のない伝統料理を活性化させるプロセスは学びしかないです。僕自身もSBMを初めて3年、実践からの多くの学びを得ることができました。

サロンメンバーと悩みながら、僕のリアルタイムを丸裸公開状態なんです。

ブランディング、デザイン、商品開発、イベント運営などなど、僕らの活動に興味がある方は、ぜひオンラインサロンページをご覧ください。

https://community.camp-fire.jp/projects/view/250496?list=watched

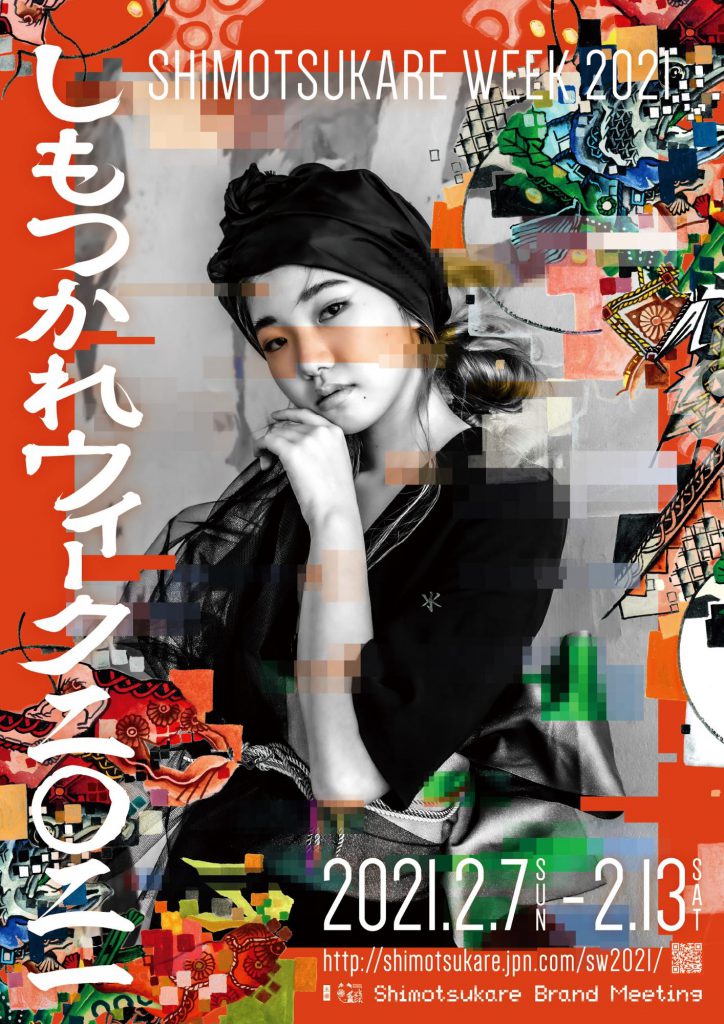

しもつかれウィーク2021が始まる

告知です(笑)。

2021年2月7日(日)〜13日(土)まで「しもつかれウィーク2021」を開催します。

昨年同様、様々なクリエイターと融合したコンテンツを多数ご用意しております。

現在コロナウィルス感染拡大防止のため「非常事態宣言」が出されていますが、元々前述の通り分散型イベントであるのと同時に、テイクアウト+オンラインが軸になっていますので、現状は実施の予定です。

しもつかれが災害を生き抜くために今の形になったという歴史から考えると、辛い状況の飲食店を応援するのは必然だと考えています。無理のないテイクアウト先として、しもつかれを楽しんでいただけたらと考えております。

今回は、しもつかれのテイクアウトメニューは勿論のこと、「しもつかれビール」「しもつかれに合うコーヒー」「しもつかれスライム」など一見するとハテナ?なコンテンツも多数あります。

また、オンライントークイベントも個性溢れるパネラーが参加しますので、STAY HOMEしながらご覧いただきたいなと思います。

様々なクリエイターたちが自身の分野で、どのようにしもつかれを「調理」したかを、楽しんでいただきたいです。

詳細は、しもつかれウィーク2021特設ウェブサイトからご確認ください。

SBMのチャレンジはまだまだ続きます。しもつかれウィークも通過点です。

まだ公開できない動きがたくさんありますが、どんな状況下でも止まることなく考え続け、動き続けられる者だけが革新に近づくと考えます。

前回もお伝えした通り「しもつかれを栃木のチャレンジ・シンボル」にまでアップデートさせ、栃木県民の誇りになる日を夢見て進化し続けます。

SBMにご興味のある方は、オンラインサロンのページも覗いていただけると嬉しいです。

一緒に「栃木の新たな観光資源」を構築しましょう!

\SNSで記事をシェア/

この記事を書いた人

青柳徹

「ネガポジ転換論」担当

県南エリア出身

関連記事

Related

この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!