- とちぎのしゅし

- しもつかれブランド会議⓵|ネガポジ転換論

しもつかれブランド会議⓵|ネガポジ転換論

栃木県民なら誰もが知っているソウルフード「しもつかれ」。

圧倒的知名度がありながらも、その独特の「クセ」により人気を二分する郷土料理です。

今回はそのクセのある「しもつかれ」を「栃木の個性」と定義し、栃木を代表するブランド食へアップデートしようと活動する「しもつかれブランド会議」についてお話しします。

目次

目指す先にあるもの

栃木県の郷土料理「しもつかれ」を栃木県民にとって誇れる郷土料理にするために活動するコミュニティです。2018年1月に発足し、現在はコロナの影響もあり、オンラインでの活動を中心とした「オンラインサロン」になりました。

様々な職種の老若男女が25名程参加しており、オンライン会議を中心に「しもつかれをアップデートする」アイデアを出し合い、実践もしています。

しもつかれとは?

栃木県及び近郊で食べられている郷土料理で、鎌倉時代前期の説話集「宇治拾遺物語」に登場する「酢むつかり」という、炒った大豆に酢をかけた料理が起源であるという説もあります。

毎年2月の「初午」に、各家庭でつくる風習があり「わらづと」と呼ばれるワラを束ねたものに、お赤飯といっしょに入れて稲荷神社に御供えする「行事食」の側面もあるのです。

主な材料は、鮭の頭・大根・にんじん・大豆・酒粕で、各家庭やお店によっては油揚げや調味料を足したり、違いがあります。

しもつかれの作り方

⓵鮭の頭は生臭さを抑えるために「下ごしらえ」をするケースが多く、この工程で生臭さをどこまで抑えられるかにより「食べやすさ」が変わります。

②大根やにんじんは「鬼おろし」と呼ばれる竹でできた大きな刃が特徴の、昔ながらのおろし器具を使用し、ゴリゴリと粗めにすり下ろします。

③大豆は「炒り大豆」を使用します。なぜ炒るのかというと、節分でまいた豆の余りを使うという風習の名残りです。

④それらを大鍋に入れ数時間煮込みます。煮込み時間もオリジナル!各家庭やお店の作り手に委ねられます。2時間くらいの方もいれば、半日くらい煮込む方もいます。

⑤最後に酒粕を入れ、数日発酵させてから食べます。

プロセスとして、ザックリと説明しましたが、作り手によってかなり違いがあるので、上記はあくまでも一例です。

しもつかれは、地方課題そのもの

僕が「しもつかれ」に抱いた課題は、栃木の郷土料理にも関わらず、「独特の風味と見た目」から好き嫌いが分かれしまい、若い世代を中心に「食べる人や作り手」も減少しているところでした。

このままだと「栃木らしさ」が詰まった伝統食が次世代に継承されない。それは栃木にとって1000年以上育まれてきた「資産」を捨て去ることになる。これは重大な損失です。

現代では毎日新しいものが生まれています。「古いものは淘汰されても仕方ないことでは?」という意見もあります。

しかし、僕らの世代で新たに1000年続くものを発明できるか?といえば、難しい。

ならば、現存する「価値ある資源」を再活用するために、現代に合わせ「新たな視点」と「切り口」で再定義し、その価値を再認識してもらえれば、生き残る可能性も十分にあるし、より価値の高いものに昇華できるのではと考えました。

そこにしかない「強さ」を

「しもつかれ」の独特なクセの強さは本当に弱みなのか。クセが強いというのは、転換すると「そこにしかないオリジナリティ」とも考えられます。

クセがないものは理解しやすいが「ありきたり」なのかもしれない。ありきたりでブランディングすることは「レッドオーシャン(激戦区)」での戦いを余儀なくされるため、消耗線になる可能性もあります。

一般化されたものではなく、そこにしかない「強さ」。それは、そこでしか体験できないものかもしれません。僕は、しもつかれに「そこにしかない強さ」の可能性を感じました。

しもつかれの素晴らしさを最大化するために我々が考えた戦略は「しもつかれを日本を代表するサステナブル・ローカルフードとしてブランディングする」でした。

「サステナブル(Sustainable)な社会」とは、「持続可能な社会」を意味します。

地球の環境を壊さず、資源も使いすぎず、未来の世代も美しい地球で平和に豊かに、ずっと生活をし続けていける社会のこと。まさに今「地球温暖化」は、人類が一丸となって取り組まなければいけないグローバルな社会課題です。

持続可能な社会を目指すために、国連はSDGs(エス・ディー・ジーズ)と呼ばれる17の 「持続可能な開発目標」を掲げ、豊かさを追求しながらも地球環境を守り「誰一人取り残さない」ことを強調し、2030年までに達成しようとしています。

そのSDGsの理念は、しもつかれの「素晴らしさ」そのものということに気付きました。

まさに1000年受け継がれてきた「栃木の文化」が、「世界課題を解決する要素」を持ち合わせていたんです。これは誇るべきことですよね。

その素晴らしいポイントを紹介します。

しもつかれの素晴らしいポイント4選

しもつかれの素晴らしさ ①

「健康を持続・改善」

・酒粕:成人病予防・発酵

・鮭頭:老化防止・糖質代謝促進

・大豆:高タンパク質

・大根:抗酸化作用・発ガン抑制効果が期待できる

体に良いものしか含まれていない「発酵食品」であるしもつかれは「スーパーフード」とも言えます。しもつかれを継続的に食べて健康的な状態を保つことができれば、予防医療の観点から考えても価値の高い食べ物であることが言えます。

これは、SDGsのNo.3「すべての人に健康と福祉を」に合致します。

しもつかれの素晴らしさ ②

「もったいない精神」

江戸時代に飢饉があったとき、その冬を生き長らえるために、それまで廃棄していた新巻鮭の頭、節分で余った大豆、お酒の搾りカス、干からびた大根や人参などを使い調理し、今のしもつかれの形になったと言われています。

人々は本当に生きるか死ぬかの瀬戸際だったのでしょう。そのときの体験を忘れぬよう「五穀豊穣」を願い、稲荷神社に御供えする文化が生まれたとされています。

現代は「飽食の時代」で、たくさんの食べ物が捨てられており「フードロス」は深刻な社会課題です。日本の廃棄量も年間612万t(農林水産省HPより平成29年度推計値)とされており、国民全員が毎日おにぎりを一つ捨てているのと同じ量です。

しもつかれが「捨てるものを再活用することで現在の形になった」という文脈を考えると、SDGs No.2「飢餓をゼロに」と合致します。

しもつかれの素晴らしさ ③

「お裾分け文化」

完成したしもつかれを重箱に入れて近所にお裾分けする文化があり、7軒食べると「無病息災」と言われています。

これは②の食糧難の際に、自分だけではなくご近所さんも一緒に生き長らえるために、自分の分を少しずつ分け与えたのではと推測されます。

現代でいう「 シェアリングエコノミー」文化が昔からあったのではないでしょうか。これはSDGs No.1、2、3、10、11に当てはまります。

しもつかれの素晴らしさ ④

「家庭によって味が違う」

前述の通り、しもつかれは各家庭によって味が異なります。僕は「カレー文化」と近いなと思っていて、カレーも家庭によって味が異なるし、国によっても異なりますよね。でもどれも間違いではない。「それはそれでいいよね」という、認め合い・味の違いを楽しむ文化があります。

しもつかれもカレーと同様に、現代の「 ダイバーシティ」文化を実践していました。SDGs No.5、10、11、16に当てはまると思われます。

世界に誇れる郷土料理

このようにしもつかれは、現代人が忘れ去ってしまった「日本人らしい文化」を持ち合わせています。

誤解を恐れずに言いますが、現代の栃木県民は、自分たちのコミュニティー外からのモノを受け入れにくい人たちが多いように感じます。

しかし、栃木に1000年伝わるしもつかれを紐解くと、我々の先祖は「他人を受け入れ、認め合っていた」ことが見えてきます。

栃木県民本来の「受け入れる姿勢」をもう一度栃木で復活させることが、私にはサステナブル時代を生き抜く鍵になると思えてなりません。

栃木県民が誇るべき伝統あるしもつかれを、栃木ブランドの根幹に据えてブランディングすることが、栃木からグローバルへのメッセージになり得るのではと考え、「サステナブル・ローカルフード」として世界へ向けて発信をしています。

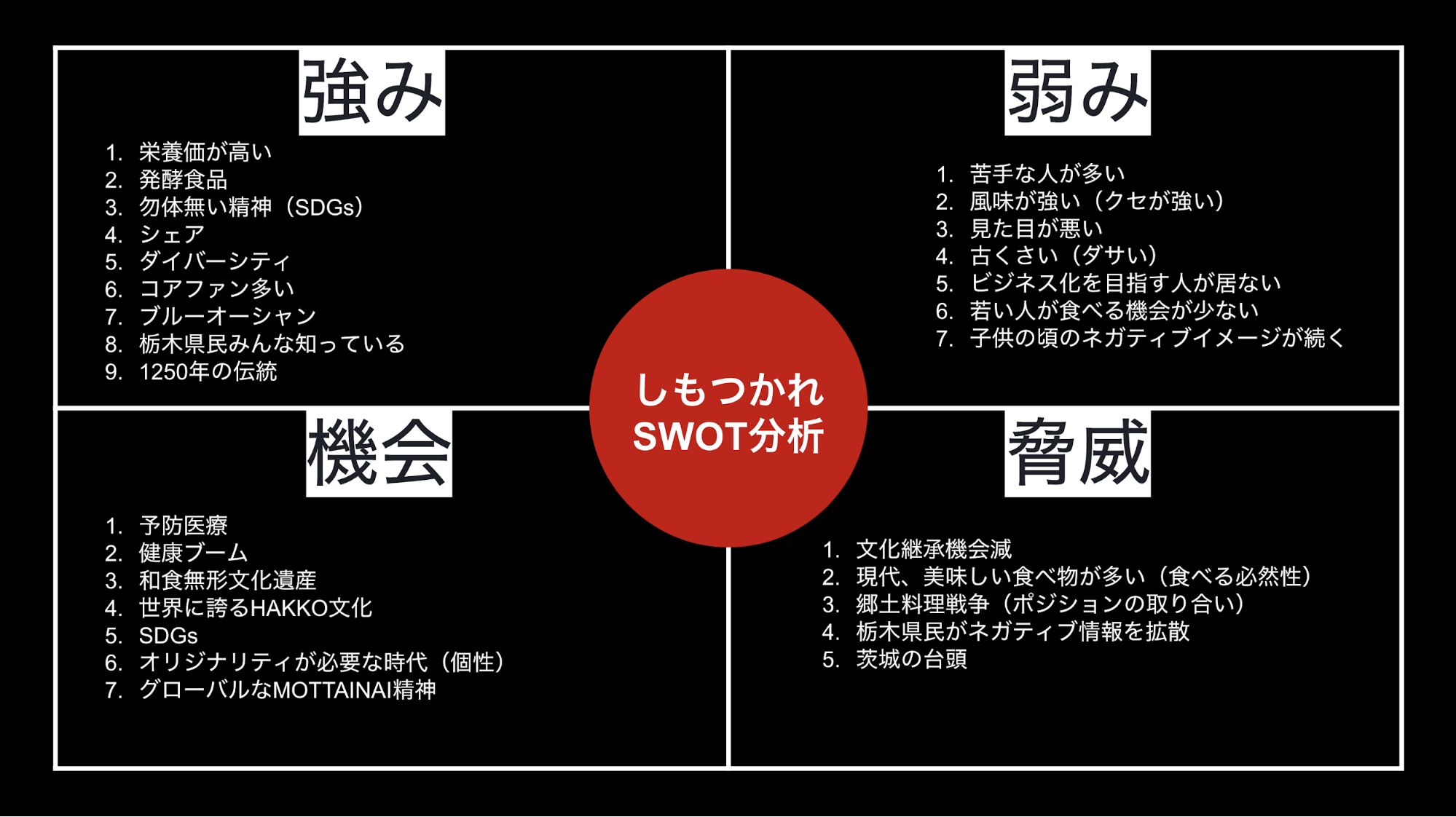

向き合い、独自の切り口を発見する

マーケティングの「SWOT分析」から、しもつかれの「強み」「弱み」「機会」「脅威」を考えてみます。大切なのは「弱み」を「強み」に転換する「切り口」を見つけることです。

「クセが強い」ことは、これからのオリジナリティが必要となる時代にとって強みになりますし、「ビジネス化を目指さない」というのも、捉え方によっては「競合がいない」「ブルーオーシャン」とも考えられます。

世界の潮流でもあるSDGsや和食ブーム、もったいない精神、発酵など、「現代のホットなキーワード」にもマッチします。

文化として継承していくためにも、食べるべき必然を伝え続け、自分たちの手でパラダイムシフトを生み出し、新たな流れを創造する。そんな勢いで「しもつかれ新時代」をつくり出そうとしています。

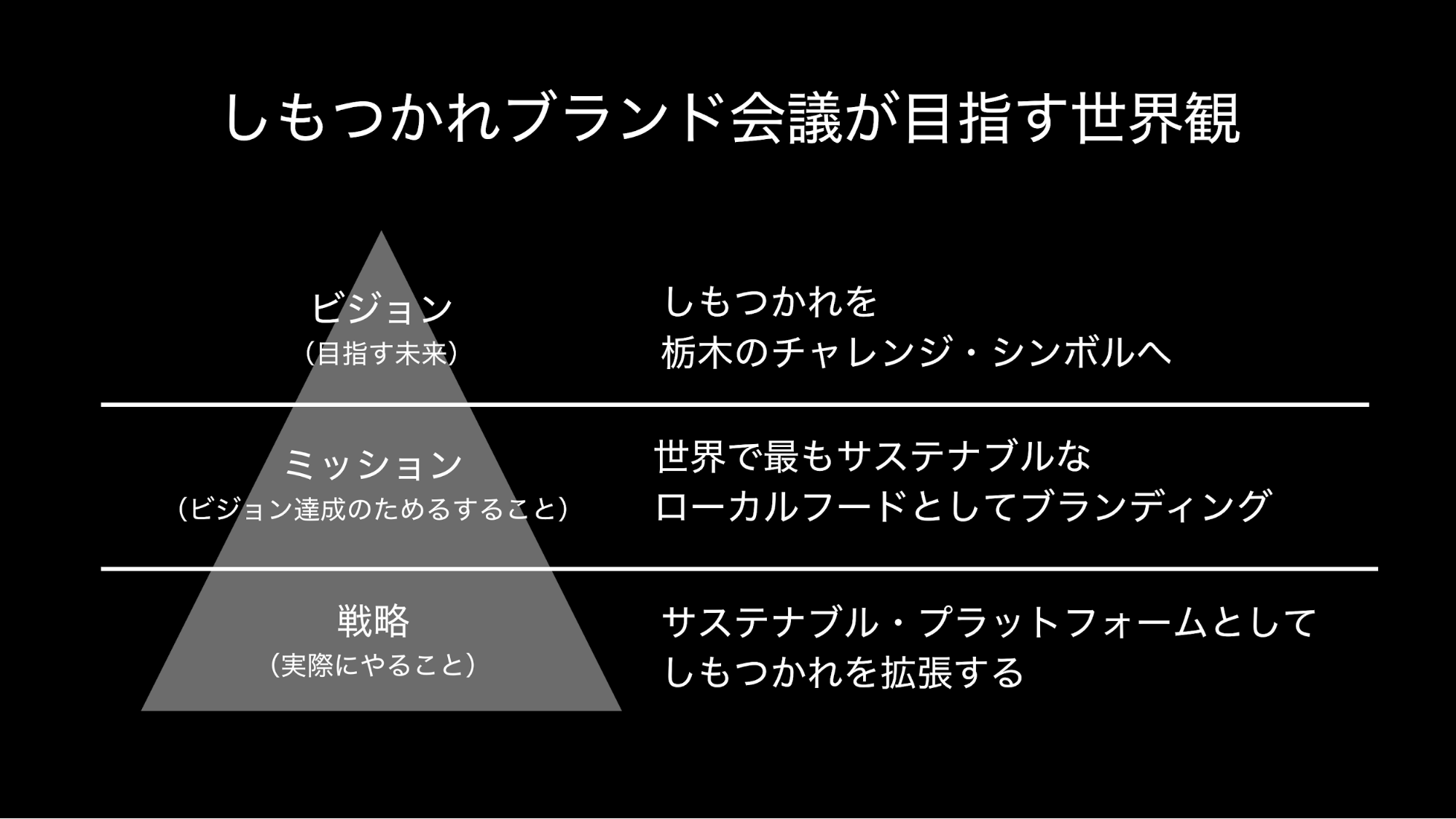

しもつかれブランド会議は何を目指すか

冒頭でも述べましたが、我々のビジョンは「しもつかれを栃木のチャレンジシンボルにすること」です。

地方の伝統産業・中小企業は先の見えない時代の中、変化を求められています。しかし、どこから手をつけたら良いか、どのような方法で改善したら良いかなど、局所的な対応では時代の流れに逆らえない状況になりつつあります。

そんな中、栃木で衰退しつつある郷土料理を、独自の視点と切り口でアップデートする様子を公開的に見てもらうことで、「希望になれれば!」と思いました。

「あのしもつかれが復活できたんだから、自分たちもやり方次第で変われるのではないか」そんな風に感じていただけたらと思います。

「視点」と「切り口」

大事なのは、「しもつかれ自体は変化していない」ということです。しもつかれは、ずっとただそこに居るだけです。

それを今までにない「視点」と「切り口」によって、見え方が変わっただけなんです。これはクリエイティブの本質的な部分で、ローカルの発想にはこの感覚だ大切だと思っています。

そしてミッションは「世界で最もサステナブルなローカルフードとしてブランディングすること」です。これを達成することで、栃木の「チャレンジシンボル」としてのブランディングが完成します。

グローバルへと繋がる道も少しずつ見えてきていますので、楽しみにしていてください。そして「戦略」は、「サステナブル・プラットフォームとして拡張する」ことになります。

今までは、ファッションやアートやデザインなどとコラボし拡張してきましたが、今後はサステナブルな領域でのコラボを増やし、しもつかれのサステナブルとしての価値を強く主張して行ければと考えています。

次回は、具体的にどのような行動を、どのような意味合いで実施してきたのかをご説明したいと思います。

\SNSで記事をシェア/

この記事を書いた人

青柳徹

「ネガポジ転換論」担当

県南エリア出身

関連記事

Related

この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!